令和6年の夏

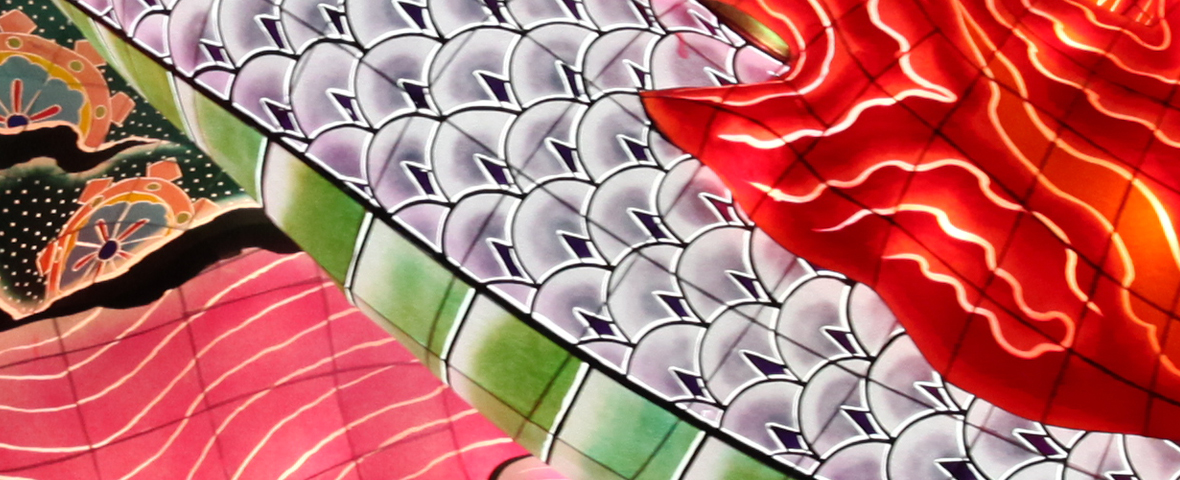

梅雨の晴れ間に今年の大型ねぶた全ての台上げが終わり、前夜祭でのお披露目から、本番の運行へと最後の仕上げに向けてねぶた小屋での作業が続いている。

16人のねぶた師による21台のねぶたと、51年目、48回目の参加に向けて相馬我鵬氏の指導で一般の市民が制作する「私たちねぶた自主製作実行委員会」の22台である。

その中で、今年新たにデビューするのは、「青森自衛隊ねぶた協賛会」のねぶたを制作する小財龍玄氏である。長く内山龍星氏に師事して晴れて今年から一本立ちして、「北方守護 玄天上帝」は北方警護を主な任務とする青森自衛隊らしい題材である。

「青森市役所ねぶた実行委員会」福士裕郎氏、「プログレアねぶた実行プロジェクト」野村昴史氏、「青森山田学園」塚本利佳の3氏は、昨年デビューし、今年2年目の制作を同じ運行団体で担うこととなった。1年目の苦労と感激を経て、自分の可能性に挑戦しての新たな冒険への扉を開いてくれるのではないかと期待され、その進化にねぶたファンの関心を集めている。

昨年名人位を授与された竹浪比呂央氏、6代名人北村隆氏は、昨年と同じ団体のねぶたをそれぞれ2台を制作する。北村蓮明氏、春一氏の親子と内山龍星氏がそれぞれ2台、立田龍宝氏は今年不参加の青年会議所が減り、「東北電力ねぶた愛好会」1台に制作であるが、出前講座やその他ねぶたの制作などで多忙を極めているようである。

内山龍星氏の「青森PTA連合会」の「龍神と大鯰」は、公募した生徒の下絵をもとに制作したもので、「中学生ねぶた」として出発した『市P連』ねぶた本来の目的に、1歩近づいた感がある。また、北村春一氏のねぶたでは小屋を訪れた観光客に、紙張りなどの制作体験をして本物のねぶたに直接触れてもらう機会が作られ、観光客が、見るだけではなく、ねぶたとの距離を近づけ、ねぶたにより理解を深めてもらう試みがなされるなど新しい動きが見られた。

今年のねぶたの題材では、義経の津軽海峡渡海ものと、伊達政宗がそれぞれ2台制作される。それぞれの制作者がイメージを膨らませ、これまでのねぶたとの違いを比べるのも楽しみの一つである。そのほか、これまで何回も制作された定番のねぶたや、ねぶた師の想像力で新らたな題材に挑戦するなど、ねぶたを毎年見慣れている青森人にも楽しみなことである。どのねぶたが大賞に輝き、最優秀制作者賞や各賞がどのねぶたに授与されるのか、ねぶたバカを称する青森市民では、すでに予想に熱が入っている。

運行団体の長年の願いであった、吹き流し方式での運行が、全部のねぶたがコースを1周できないという事態を受けて、2か所からのスタートに改められることとなった。運行方法などは何か不都合が出れば、何かしかの改善を行い、解決を図ればよい。一方的にどこかの誰かが決めるのではなく、実際に運行する団体の意見を尊重してなされれば、若干の問題は残るとしても落としどころはおのずから見つかるだろう。

商業都市青森のねぶた祭りである。1週間の祭り期間中宿泊料金や飲食代金の高騰などは、どこでもいつでもある問題である。街中の喧騒や雑踏はつきものである。見物席の確保やコース上での飲食の提供などは、青森ねぶたのみならず日本中の現象である。有料観覧席以外認めないということが不可能なのだから、小役人的な発想での規制はいかがなものだろう。

関係者による話し合いにより自主規制の苦手な市民性の青森である。昔に比べて観客もハネトも少なくなった青森ねぶたである。何を過度というかは議論のあるところだが、無用な衝突は避けるべきだろう。

近年、担い手の高齢化や地域の子供たちの減少で、地域ねぶたの数が減ってきた中で、今年は各地域でのねぶたに関する報道が多くされている。様々な困難を乗り越えての運行を可能にするための奨励策は考えられてしかるべきである。

まもなくいつものねぶた祭りが始まる。

猛暑と災害をもたらした豪雨の梅雨が明け、青森も暑い夏が来る。今年はどんなナヌカビになるのだろう。まずはねぶたを楽しみましょう。